一、人才培养工作和成效

(一)人才培养基本情况

纺织印染国家级实验教学示范中心(以下简称为中心)整合我校纺织、化工、环境等学科的实验与实践教学资源,构建基于现代纺织产业链关键环节的实验与实践体系。坚持“面向行业需求、强化工程能力、注重实践创新、全面提高质量” 的培养目标,着力培养具有团队协作精神、较强工程实践能力和创新能力的纺织印染相关产业应用型创新人才。

中心所服务的专业涵盖纺织原料加工(高分子材料与工程、复合材料科学与工程),纺织产品加工(纺织工程、非织造材料与工程),印染产品加工(轻化工程、化学工程与工艺、应用化学、资源循环科学与工程)和环境污染处理(环境科学、环境工程)等现代纺织产业链中的四个关键生产环节。

中心 2019 年承担本科生实验学生总人数 3761,总学时数 17.70 万。2019 年开设实验项目216个,提供给学生的实验项目资源总数达到241个。

(二)人才培养成效评价等

通过人才培养和实验课程的建设,中心在实验教学内容、教学条件、教学方法与手段等方面都取得了稳定的进步:实验课程体系稳定有序;实验教学方式有所改进并逐渐深入,实验教学效果稳定且有部分提升;形成了重视实验课程建设,规范实验课程教学的氛围;完善了实验教学资料,学生培养质量逐步增加。

中心面向全校学生,积极搭建创新创业、竞赛训练平台建设,与创新创业学院共同组建“武汉纺织大学—湖北达雅校企协同育人双创基地”。本年度中心教师指导的学生获批国家级及湖北省大学生创新创业训练项目25项,校级11项。中心积极组织学生参加“湖北省普通高等学校大学生化学实验技能竞赛”、 “全国大学生化工设计竞赛”、“全国大学生绿色染整科技创新竞赛”、“湖北省大学生化学(化工)学术创新成果报告会”等活动,获国家级奖励5项,省级奖励19项。

二、 教学改革与科学研究

(一)教学改革立项、进展、完成等情况。

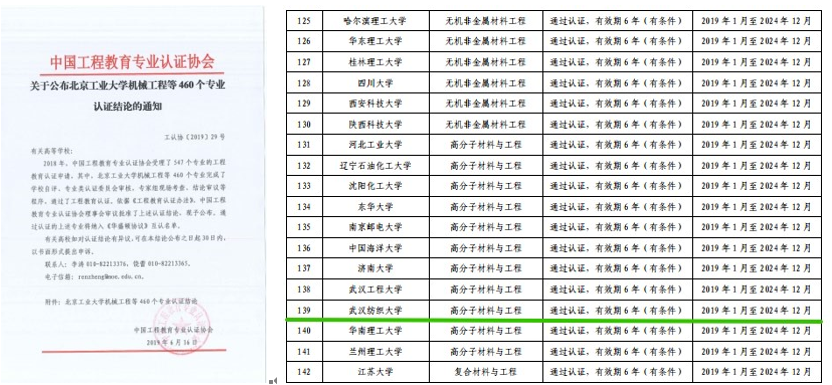

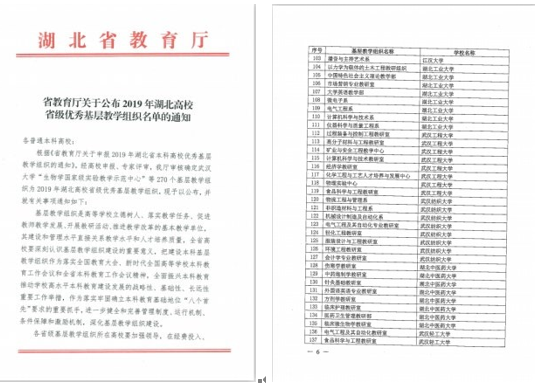

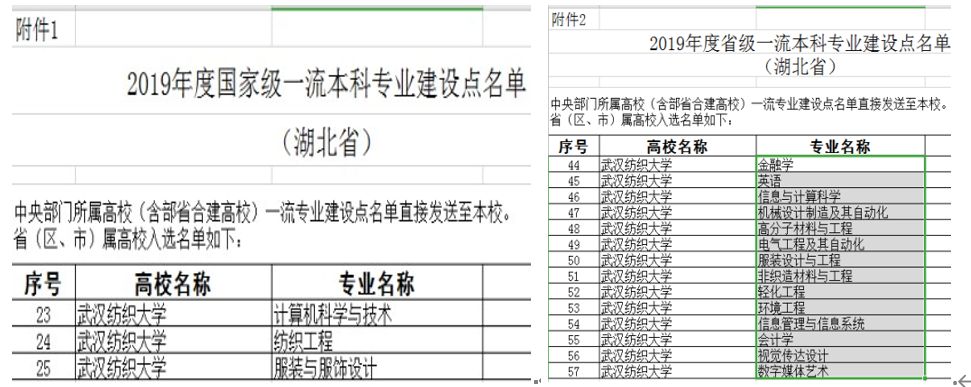

中心鼓励教师积极参与教学改革,2019 年立项湖北省高等学校省级教学研究项目 3 项、校级教研项目 12 项,完成项目 4 项。在专业建设、课程建设、人才培养模式改革、实践教学体系改革、大学生创新能力培养、教材建设方面都积极地进行探索、改革与实践。高分子材料与工程通过工程教育专业认证,资源循环科学与工程专业工程教育认证申请受理。纺织工程专业入选国家级一流本科专业建设点,轻化工程、非织造材料与工程、高分子材料与工程专业入选省级一流本科专业建设点,《纺织材料学》、《染整工艺学》入选湖北省一流课程并被推

荐申报国家一流课程。

(二)科学研究等情况

中心积极开展纺织印染、化学化工、材料、环境等学科相关领域课题的研究,主持承担了国家及省部级科研项目 13项,企业委托项目48项,总到账经费 1039 万元。在纺织印染工艺及助剂、纺织新材料、化工新材料、环境能源材料、印染废水处理等方面形成了一定的研究特色,获得中国发明专利授权14项。

中心鼓励教师开展科学研究,并将科研成果部分转化为实验项目,推动实验教学内容的更新、教学体系的改革,并固化为教学研究成果,逐步形成具有一定特色和优势的实践教学体系,有力地推动了我校实验教学的改革与发展。通过课程建设挖掘和培养了一批优秀教师,组建了实践和竞赛教学团队,为中心的可持

续发展建设奠定了基础。

三、 人才队伍建设

(一)队伍建设基本情况。

中心目前现有固定人员79人,其中拥有博士学位者59人,占比达 75%,高级职称人数47人,实验技术人员10人,具有纺织印染相关行业背景人数40人,是一支数量充足、结构合理的理论与实验教学队伍,可以满足示范中心运行需求。

(二)队伍建设的举措与取得的成绩等。

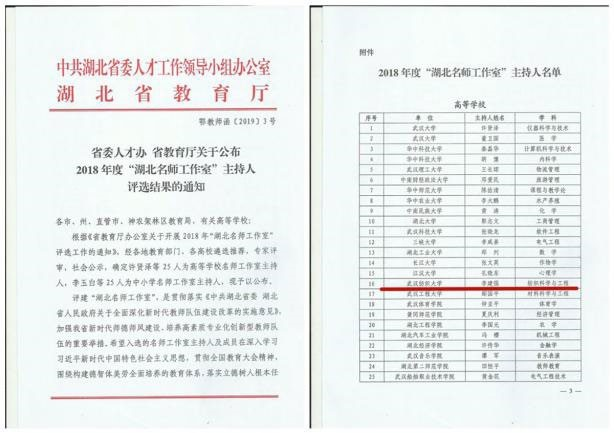

中心致力于教师技能的提升与培养,联合企业大力实施教师工程实践能力的培养,推进教学团队建设。教师的教学与科研水平逐步提升,李建强教授获批“湖北名师工作室”主持人,吕少仿教授获桑麻奖教金。

2019年引进青年博士6人。

中心派出各类人员参与各类会议、培训、交流与访问,本年度共派出 49人

次前往成都、青岛、太原、南京等地高校交流与学习。

四、信息化建设、开放运行和示范辐射

(一)信息化资源、平台建设,人员信息化能力提升等情况。

依托教务处、资产与实验室管理处、信息技术中心开展信息化平台建设,中心的门户网站网址为 http://fzyr.wtu.edu.cn,2019 年度总访问量 1.2 万人次,年度更新资源量 100Mb。中心下属的“纺织印染虚拟仿真实验教学中心”获中央财政支持地方高校发展专项资金支持,化工过程虚实结合实验实训中心、仪器分析虚实结合实验实训中心初具规模,拥有化工原理、化工实训、化工厂实习、大型仪器分析等 5 大类多层次虚拟仿真实验与实训课程,可开设 40 余个虚拟实验, 2019 年新增 2 个大型仪器分析实验项目,与企业合作开发“印染厂设计虚拟仿真实验系统”。

(二)开放运行、安全运行等情况。

中心所属实验室实现工作日全时段开放,大型仪器实行微信网络预约,创新实验室开放约1.2万学时。

中心非常重视日常安全运行,坚持隐患排除、警钟长鸣。

1、新建理工楼化学废水处理工程,设计日处理能力30t/d。

2、危险化学品临时存贮仓库,专人负责;实验室危险废物集中收集、存贮,交由第三方安全处理与处置;

3、理工楼3、5楼实验室完成通风改造,废气通过活性炭吸收处理。 4、对安全通道阻塞隐患进行整改,批量更换紧急喷淋装置、洗眼器,配备紧急处置药品柜;

5、定期对示范中心的安全状况进行检查、整改;

6、对进入实验室的学生进行安全教育。

(三)对外交流合作、发挥示范引领、支持中西部高校实验教学改革等情况。

中心积极参与国家级实验教学示范中心联席会材料/纺织学科组会议,主动参与湖北省化学化工类示范中心联席会组织的各项活动。 中心积极开展对外交流,2019年度共有49名教师前往山东大学、四川大学、山西大学、安徽理工大学等高校调研、学习;共派出40人次赴青岛雪达集团、湖北达雅等知名企业开展专业实践、参观实习。通过交流促进我中心的示范引领作用,共享其他高校在纺织印染实验教学中的经验。

中心鼓励与支持教师出国交流,共有4名教师到日本北海道大学、南非大学等进行访问交流,提升教师的国际视野;英国埃克塞特大学、南非大学、苏州大学、武汉理工大学等高校纺织与化工相关院系教师来中心交流。

中心依托化工学院和纺织学院,2017 年开始从印度、柬埔寨、巴基斯坦、孟加拉等国招收留学研究生,2019年招收留学生5名,目前共有43名留学硕士

研究生在校学习。

五、示范中心大事记

2月 25 日,《人民日报》刊登国家奖学金获奖代表名录,轻化工程 11501 班肖可欣同学作为我省 3 名代表之一、也是全国约 5 万名获奖学生的代表,入选名录。名录中 100 名学生是各省(自治区、直辖市、计划单列市)和各高校推荐评选出的本专科国家奖学金获奖学生中的优秀代表。展示他们的风采,是为了激励广大青年学生在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。

3月15日,李建强教授获批“湖北名师工作室”主持人。学校加强教师思想政治工作和师德师风建设,努力建设高素质专业化创新型教师队伍,以“四有好老师”、“四个引路人”、“四个相统一”的标准要求引导我校教师落实立德树人的任务,做好教书育人的表率,积极发挥教学名师的辐射引领作用,努力推进我校本科教学、人才培养等方面上层次、上水平,为学校改革和发展贡献力量。

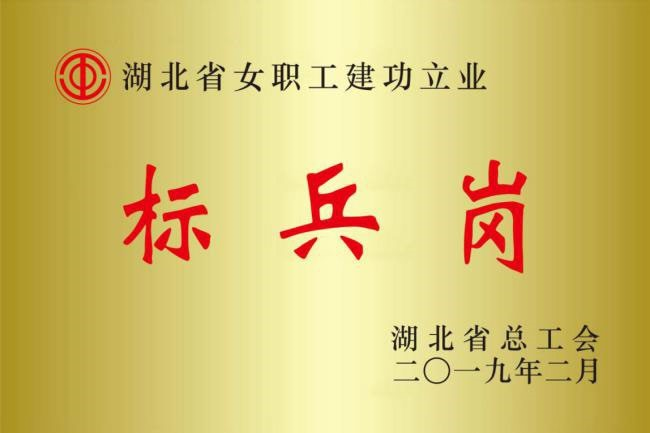

3月25日,湖北省总工会授予崔莉教授带领的 “生物质纤维与功能纺织品制备及理论课题组”2018 年度“湖北省女职工建功立业标兵岗”。课题组团队共有 12 人,其中女教师 8 人,占比 67%,他们爱岗敬业、勇于拼搏、敢于创新,具有良好的团队精神和职业道德风尚,女职工表现突出,立足岗位、建功立业,在各方面都取得显著成绩。

3月9日,中心所在理工楼化学废水处理工程启动设计,目前已完成施工

建设,日处理含化学品废水能力达 30t/d。工程的顺利建设,使得中心的“气、液、固”三废得到安全处置。

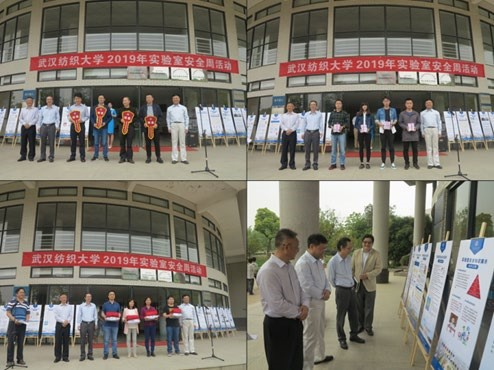

4月26日,中心联合资产处开展 2019 年度实验室安全周系列活动。校党委书记韦一良、副校长罗锦银、湖北省高校实验室工作研究会副理事长李震彪出席活动仪式。4 月至 5 月期间,在全校开展实验室安全演练、安全知识培训、实验室安全检查、实验室安全主题班会、实验室安全知识展等系列活动。

6月1-2日,我校学生参加由湖北省化学化工学会主办,江汉大学大学承办的“微瑞杯”湖北省第十二届大学生化学(化工)学术创新成果报告会,共荣获一等奖1项,二等奖2项,三等奖7项。

6 月 16 日,高子材料与工程专业通过工程教育认证,获得 6 年有效期。该专业完成了学校自评、专业类认证委员会审核、专家组现场考查、结论审议等程序,通过工程教育认证。示范中心大力支持相关工科专业按照国际工程教育认证标准进行建设,并鼓励相关专业积极参与工程教育专业认证,不断提升本科人才培养质量。

6 月 19-21 日,于志财、何华玲博士共同指导的团队项目《纳米银的绿色生物合成及对蚕丝织物的多功能整理》荣获第二届全国大学生绿色染整科技创新竞赛总决赛一等奖,毕曙光、冉建华博士共同指导的团队项目《多功能石墨烯/水性树脂泡沫整理织物》荣获三等奖。

经省教育厅评审,轻化工程教研室被评为 2019 年湖北高校省级优秀基层教学组织。

8 月 2-6 日,李丹丹、袁锐、刘子曦、谢良科、占润卉五位同学的“铟炔锶烃”团队在王伟明等老师指导下,荣获“2019 年第十三届全国大学生化工设计竞赛”全国二等奖。

迎国庆,保军运,中心全力做好安全稳定工作,增强师生安全防范能力,全年接受武汉市公安局、江夏区公安局分局、省教育厅、科技厅、学校领导、职能部门等单位领导莅临中心检查 19 次,保证安全无事故。

11月 9-10 日,化学与化工学院参赛队在“威尔杯”第七届湖北省普通高等学校大学生化学实验技能竞赛中斩获佳绩,共荣获一等奖 3 个、二等奖 1 个、三等奖 2 个,总成绩位列第一,团队获优秀组织奖。刘佳、吴悔、吴虎同学荣获一等奖、廖美景同学荣获二等奖,周谦益、曹占宇同学荣获三等奖。

11月 15 日,中心完成一项中央财政支持地方高校发展专项资金项目(“仪器分析虚实结合实验实训中心”)280 万元的设备采购与入库验收。中央财政经费的持续投入将显著改善中心的软硬件资源。

12 月 23 日,资源循环科学与工程专业工程教育专业认证申请获准受理。2020 年该专业将依据《工程教育认证办法》、《工程教育认证标准》和相关专业认证委员会的要求,开展相关后续工作,切实通过参加认证提高专业建设水平和人才培养质量。

11 月 24-26 日,国家级实验教学示范中心联席会材料/纺织服装学科组 2019

年工作组会议在四川成都召开,会议由四川大学承办,中心副主任李明出席会议。

纺织工程专业入选国家级一流本科专业建设点,轻化工程、非织造材料与工程、高分子材料与工程专业入选省级一流本科专业建设点。

六、示范中心存在的主要问题

1、 中心涉及四个学院(纺织、化工、材料、环境),目前的管理体制是化工学院牵头,校院两级管理,中心主任总体负责示范中心的建设与管理;随着固定人员的增加与仪器设备体量的不断增大,示范中心运行不畅的问题逐步显现;

2、 随着双一流、新工科建设的不断推进,实训实习场地面积严重不足,相关仪器和设备也需要进一步增加与更新,信息化教学手段需进一步加强;

3、 中心实验室分属于三栋实验楼,实验室日常安全管理压力大,以至实验室开放共享程度不够,辐射效应不明显,学生参与创新的覆盖面偏小;

4、 随着安全与环保意识的提高和安全管理的规范化,实验室需进一步加强安全改造和设备、材料保障;

5、 中心专业技术人员年龄与学历老化,实验技术人员引进困难。随着现代信息技术的发展和对人才培养质量需求的提高,需进一步加强实验室技术人才的引进与培养。

七、所在学校与学校上级主管部门的支持

纺织印染国家级实验教学示范中心,采用校院两级管理,主要负责纺织、化工、材料和环境四个学院的实验与实训教学。

1、经费投入方面,学校与上级主管部门通过“双一流建设”等经费对示范中心予以支持,2019年示范中心年度总经费投入达305万元。

2、实验空间与仪器设备方面,示范中心现有实验教学场地 7321 ㎡,设备

2750台套,设备总值4850万元。

3、教学研究与课程建设方面,学校积极引导教学改革和相关课程改革。2019 年立项建设省部级教学研究项目、校级教研项目、虚拟仿真实验项目等达15项,推荐《纺织材料学》、《染整工艺学》等申报国家一流课程。

4、师资队伍方面,学校通过“双一流”专项经费,支持中心教师外出交流和企业实践。2019年引进6名青年博士,42人次教师赴纺织印染类企业实践、

参观学习。

八、下一年发展思路

1、 实验室管理:召开示范中心教学指导委员会会议,改选部分委员,增加

外校和企业专家,加强对中心教学改革的指导;努力推动示范中心制度的改革;加快信息化建设,推动实验室的开放共享。

2、 实验室建设:虚拟仿真实验中心完成平台升级,投入运行;推动化工过程实训中心、仪器分析实验实训中心的虚实结合工作;完成理工楼北楼实验室的整体设计。

3、 实验室安全:全面加强实验室安全建设,着力提高实验教师和学生的安全意识,保障实验环境和仪器设备的运行安全。

4、 实验教学改革:依据成果导向(OBE)理念,围绕纺织印染产业链的关键环节,逐步推进实验项目改革与更新,开发染整过程虚拟仿真实验;从实验内容更新、实验教学方式改革、实验设备优化等方面,继续深化示范中心的实验教学改革。

5、 创新创业教育:鼓励与引导教师将学科科研与学生创新实验、创业项目相结合,加强对学生创新的指导,加强科研与实验的协同育人。以培养学生实践创新能力为核心,完善“基础性、综合性、研究性”三层次实验教学体系,引导与激励学生参与学科竞赛和创新创业。

实验教学队伍:支持中心教师到国内外高水平实验教学平台访问交流,支持青年教师赴企业实践,进一步提升实践教学能力;设置专项经费,持续支持实验技术人员的学习与培训。